Nel 1885 nasce a Castelnovo di Sotto la prima Società per il Carnevale, con lo scopo dichiarato di promuovere e coordinare i divertimenti carnevaleschi onde maggiormente favorire il commercio e le industrie locali.

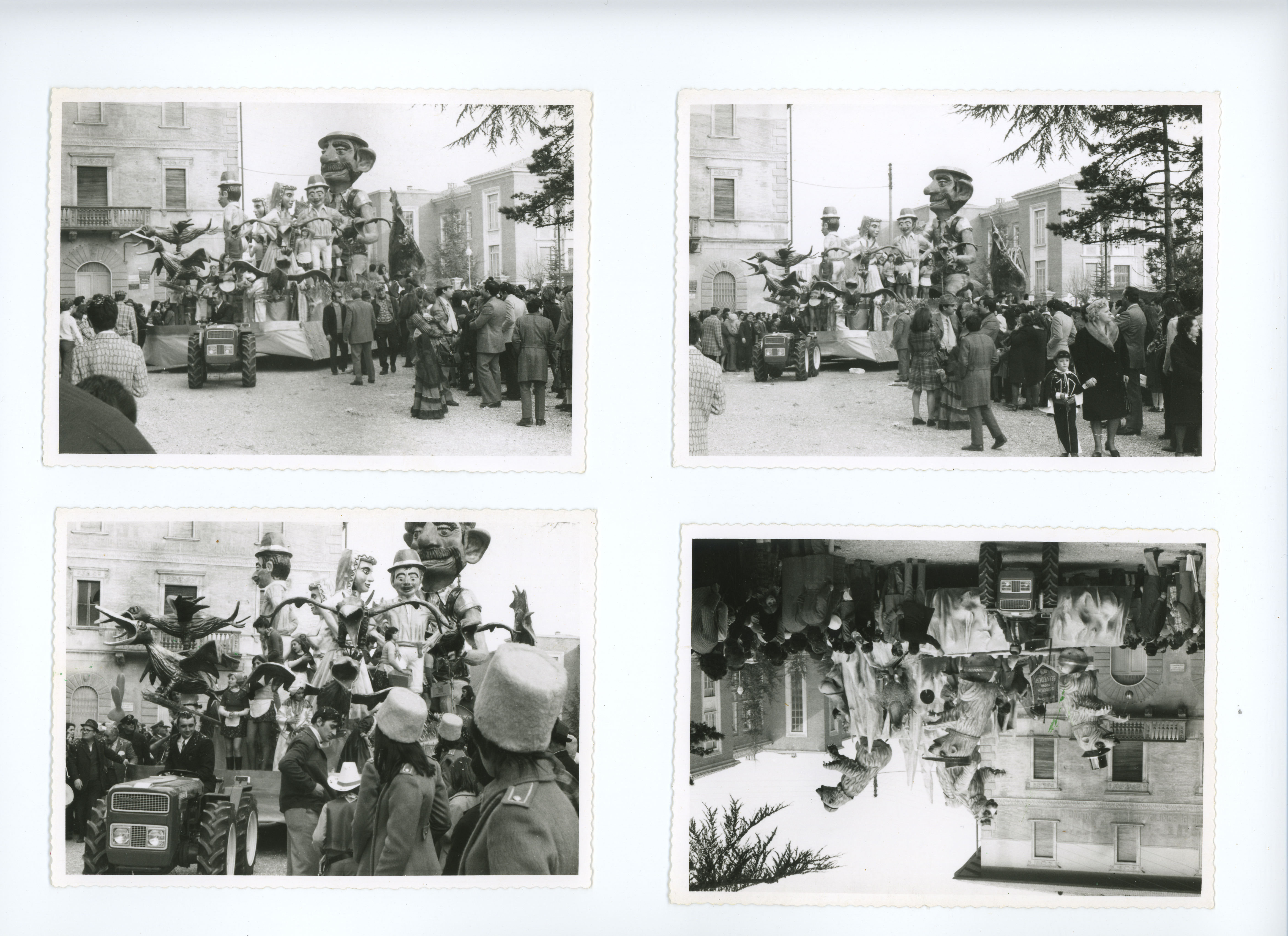

La costituzione della Società ha luogo all'interno di un contesto sociale ed economico generale in cui il Carnevale riveste un ruolo di primaria importanza nella celebrazione dell'espansione urbana delle città italiane ed europee interessate a incentivare come richiami turistici, in grado di generare indiretti ma significativi benefici economici, anche corsi mascherati pubblici e veglioni danzanti nei teatri o nei salotti della mondanità aristocratica-borghese. Città minori e paesi come Castelnovo di Sotto, che ospitava già dal 1810 una vera e propria Fabbrica di Maschere fondata da Prospero Guatteri, seppero valorizzare queste esperienze trasformandole in vere e proprie tradizioni che ancora oggi mantengono una grande vitalità. L'attività della Società per il Carnevale, alla quale tutti coloro che godevano dei diritti civili potevano aderire dietro il pagamento di una piccola somma, fu sostanzialmente volta all'organizzazione di corsi mascherati con carri, carrozze e maschere, che divennero in seguito veri e propri spettacoli a pagamento, anche per fare fronte all'insufficienza dei mezzi finanziari a disposizione della Società. Per risolvere il problema della mancanza di risorse economiche, fu inoltre istituita una nuova Società dedita alla beneficenza e alla ridistribuzione indiretta degli eventuali utili di gestione ottenuti con l'organizzazione del Carnevale.